奈良・談山神社

神社仏閣シリーズ第3弾。

2012.11.12〜15にかけて、

伊勢神宮と談山神社に行ってきました。

行きは、途中のサービスエリアで車中泊しましたが

この季節。。。劇寒でした。

入口で入場料500円を払います。

か、階段だ。。。

鎌足公も天皇家ゆかりの人物だったんですね。。

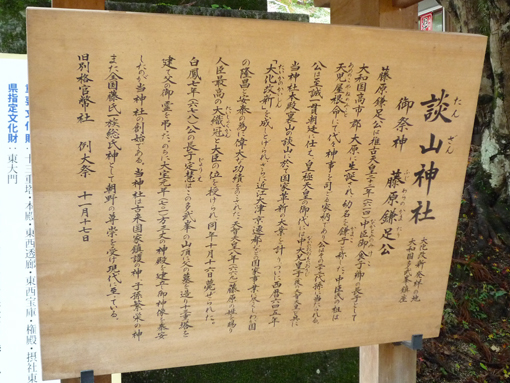

談山神社(たんざん・じんじゃ)は、藤原鎌足が祭神。

談山神社のある場所は、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と藤原鎌足が

645年「大化改新」の構想を談り合った場所で、この地を「談山」(かたらいやま)→

談山神社(たんざんじんじゃ)となったそう。

*大化改新とは:

聖徳太子没後、どさくさに蘇我氏が「天皇家」であるかのごとく振る舞いだし、

それを見かねた、本家天皇家の中大兄皇子と藤原鎌足が相談して

蘇我氏の首をはねたという話しです。

写真は「十三重塔」 鎌足公、長男・藤原真人(まひと)の建立。

真人は出家し「定慧和尚」となるが、23歳の時に毒殺される。

(真人はかなり頭の良い人だったらしく、嫉妬されての毒殺のよう)

真人が、父・鎌足の墓をこの「談山神社」の地に移し「十三重塔」を建立したとの事です。

僕のご先祖様でもあるので、伊勢から1〜2時間ですが、

奈良県まではそう来る機会もないので、足をのばして談山神社も行って来た訳です。

ちなみに、親父からうちの先祖は「藤原道隆(みちたか)」と聞いていますが、

この道隆公という人は、平安時代中期の公卿。摂政関白太政大臣。(wiki:藤原道隆より)

鎌足から12代目になる人物。

鎌足(614-669)- 不比等 - 房前 - 真楯 - 内麻呂 - 冬嗣 - 長良 - 基経 - 忠平 - 師輔

- 兼家 - 道隆(953-995)

藤原兼家(かねいえ)の長男が「道隆」。

「平等院」を建立した「藤原道長(みちなが)」は、兼家の5男(道隆の弟)になります。

*ちなみに「藤原北家」の祖として有名な鎌足の次男「不比等(ふひと)」ですが、

その後の調査では、実は鎌足の子ではなく、天皇の子という事らしいです。

天皇の側室を譲り受けた(変な言い方ですが)鎌足ですが、その時、既に側室には

天皇の子を宿していて、それが不比等との事。

それ故に、不比等の扱いが特別であり、その後一番栄えたとも言われています。

大化改新も含め、おとぎ話じゃないかな?思えるほど遠い昔の話しですが、

1500年の時を経て、今もこのように綺麗なまま「談山神社」が

大切に残されているのには驚きました。

もしも、世が世なら・・・ふすま10枚くらい開けないと僕が出てこないかもしれない?(笑)

ちょうど、半分紅葉になった頃で、美しい談山神社をお楽しみください。

とにかく、当日は平日にもかかわらず、写真を撮っている方が大勢いて、人が入らないように

撮るのが大変でした。

これが本殿。目の前までは行けません。拝殿室内よりお参りします。

反対側はこんな感じ。

神社のある場所はのどかな山の中です。

拝殿内部より

拝殿ベランダに出たところから撮影。紅葉が美しい。。。階段登った甲斐があります。

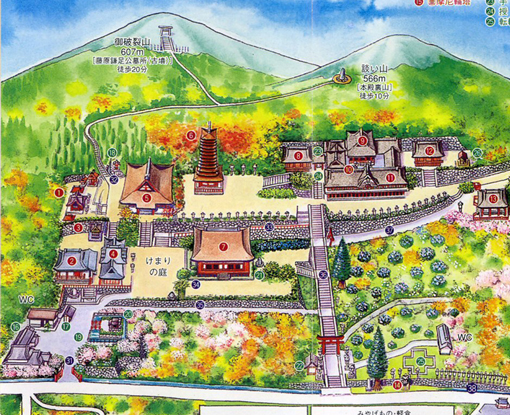

左手にちょっと柵が見える小径を登ると下図の「談い山」「御破裂山」(鎌足の墓)。

僕は境内をうろうろしてるだけでギブアップ。。これ以上は僕の足では無理なので、

登山口にある、この「竜神社」にお参りしました。

全体図

談山神社:奈良県桜井市多武峰319 (近鉄・JR桜井駅よりバス25分、終点下車徒歩5分)

藤原家ゆかりの地だったので、足をのばして来てみましたが、きてよかったです。

写真でも紅葉綺麗ですが、実際はもっと綺麗でした。

写真撮りまくって目の前の綺麗さをそのままに再現したかったのですが・・・・

実際にこんなに近くで紅葉見たの初めてでした。寒い時期だし遠いので、

前日まで?行くのを迷ってました。夏に来て一面緑よりもこの時期が綺麗でしょう。

遠いご先祖様が呼んでくれたのかな??