FCZ(#067)ポケトラ カスタマイズ&調整方法

このFCZのポケトラの経緯については、エッセイ(#31)をご覧頂くとして、完成後にカスタマイズしたレポートを書いておきます。カスタマイズ成功のカギは、基板をどれだけ「最小サイズ」に出来るかという事と、それに伴い、細かい作業になるパーツのハンダ付け、基板実装が最大の難所です。*ポケトラの調整方法は最後にあります。

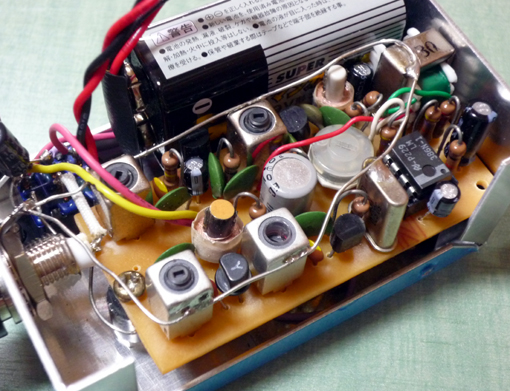

オリジナル完成時:

僕は元パーツをそのまま流用したので発売当時(1983年)の回路仕様。

この写真は、基板、目一杯にパーツが詰め込まれていますが、この永い年月の間に各パーツが小型化され、現行モデルはスカスカで余裕があります。

また、当時の水晶は50.620MHzでは無く、50.590MHzが付いてました。

トランジスタは2SC735、2SK19、2SK61です。

*カスタマイズ その1 『2石イヤホンアンプ』

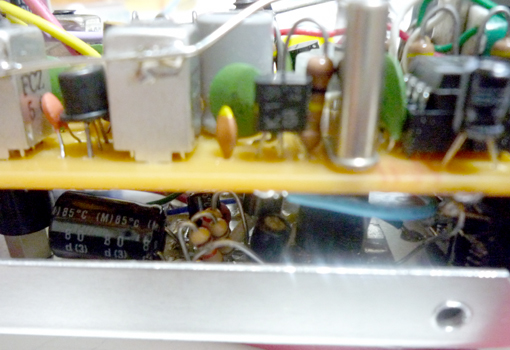

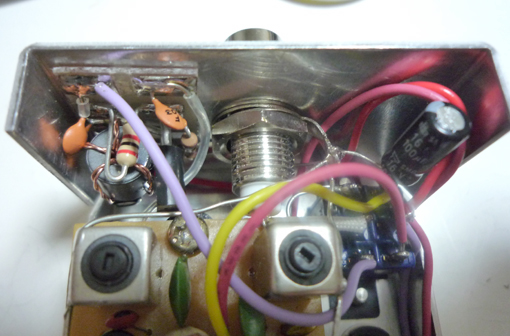

クリスタルイヤホン仕様では使いにくいのに2石のアンプを自作し、普通のイヤホンでも鳴らせる様にしました。メイン基板下に何とか入れました。。。

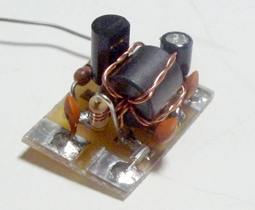

電解コンデンサーを倒してメイン基板下に入れた2石イヤホンアンプ。

回路はネットで拾った(どこだか忘れた・・)「ゲルマラジオをスピーカーで鳴らす・・・」みたいな制作記事を参考にしました。

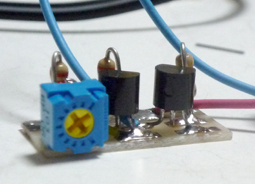

*カスタマイズ その2 『電圧監視装置』

|

電圧監視装置

ポケトラは006P(9V)電池を使いますが、006Pは単三電池の数分の一の保ちしかありません。

なので、いつの間にか電圧が下がり、いくら送信しても返事がない事も起ります。それで、電圧を監視し、電池の交換時期をLEDが点灯して知らせる装置を自作しました。

|

電圧監視装置基板 電圧監視装置基板

|

メイン基板下はイヤホンアンプが入っているので、ずらして電池下スペースに実装。

電圧監視装置を作動させLEDが点灯したところ。

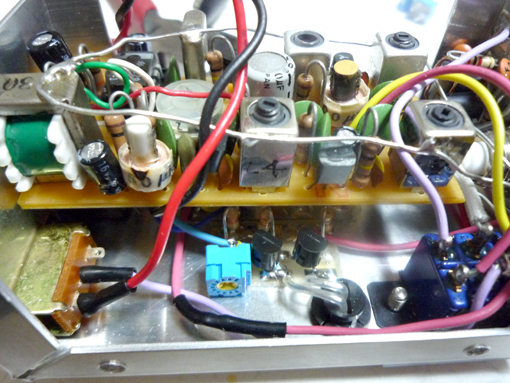

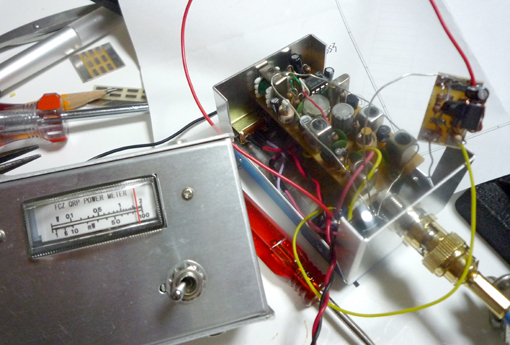

*カスタマイズ その3 『10mW→100mWリニアアンプ』

|

100mWリニアアンプ

なんと言ってもショボイ10mWというパワーを100mWに上げるリニアアンプを自作しました。トランジスター1個でパワー10倍、基板も切手大の小ささ。作らない手はありません。

|

100mWリニアアンプ基板 100mWリニアアンプ基板

|

100mWリニアアンプ実装したところです。スペースないのでアンテナ端子横に入れました。

パワーメーターで約100mWに振れています。成功です!

*FCZ(#067)ポケトラ 調整方法

(同じトランシーバーお持ちで、完成したけど調整が上手くいかない方)

*取説の「L1調整は振れのピークが2回ある・・」ですが・・・・

A点でのL1調整はコアは底の方まで押し込みます。(ブローブは必要)

「2回目のピークがオーバートーン」とありますが、コアが少し頭を出した状態からねじ込んでいくと、2回目のピークもすぐに来ます。(コアが少し入った状態)しかし、この「すぐに来た」2回目のピークは、オーバートーンではなく、そのピークを過ぎ「完全に振れなくなっても」暫くコアを押し込んでいると、再び(今までにない大きさで

)ビヨ〜ンと大きく振れ出すピークがあります。 そこがオーバートーンの場所です。

(コアは底近くでした。)

A点調整段階でオーバートーンになっていないと、B点も振れず、C点調整でのL2も振れず、

パワーメーターも反応無しです。しかし、その状態でも同じ室内でRJX601でワッチするとちゃんと声は届いています。ブローブのない人は、この状態でも「出来た!」と思っているかもしれませんが、パワーが出てない状態です。

自分も同じ症状になり「壊れているかも・・・・」とL1、L2、ファイナルも交換しましたが、

L1がオーバートーンになっていなかっただけでした。

(たぶん27年前も同じ理由で使えなかっただけだったんだな...)

**北海道のJR8DAG/菅野さんから「L1の同調コンデンサ15pFを22pFに変えると

底まで押し込む必要はなくなるかもしれない」とアドバイス頂きました。

どうもありがとうございました。

*取説の「A点よりB点の振れが大きい・・」は、

A点でオーバートーンの「最大」の振れ(アナログテスタ5mAモードでメーターが半分以上振れました)に調整した後に、B点を調整すると先ほどの最大の振れには程遠い振れにしかなりません。それでもその中で一番大きな振れに調整し、再びA点を計るとB点の振れより少なくなっています。取説の「B点の振れはA点より大きくなる」は、B点で振れを上げるとA点が下がり、結果的に「B点の振れの方が大きくなっている」と解釈して下さい。

ブローブのない人は、他のリグで声が届いていても完成と思わず、パワーメーターが振れるまで調整しないと使えないですよ。