�@�����P���ɎO�F�������s���Ă���u�L��݂悵�v�Ɂw���炵�̖���x�Ƒ肵���A�ڂ����Ă��܂����B������ƑO�܂ł͎g���Ă������̂��A�����K���̕ω��E�Z�p�̐i���Ȃǂɂ��A�`��ގ���ς�����A�p�������Ă��܂��܂����B���̘A�ڂł́A���ł͌����Ȃ��Ȃ������́E�g���Ȃ��Ȃ������́i����𒆐S�Ɂj�ɃX�|�b�g�����āA���Љ�Ă��܂��B

�@�S�N�ڂɂȂ�u���炵�̖���v�A�^�C�g���͂��̂܂ܐV�V���[�Y�ł��͂����܂��B�����p�i�̏Љ��n�߂āA�_��A�����Ď��疯�ƂւƁu����v���痣��Ă��܂��܂����A�����āu���炵�̖���v���^�C�g���Ɏg���Ă����܂��B |

���r��ƏZ��S�i |

�@�Ö��Ƃɋ߂Â��āA�܂����|�����̂��A�����̑剮���ł���B�Â��_�Ƃ̂������܂��ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����������B��ʂɊ����Ƃ��Ă��A���i�������ށj�������g���Ă���̂ł͂Ȃ��B�����قɈڒz���ꂽ���r��Ƃ́A���̕���������Ɠ�w�ɂȂĂ���̂�������B����͉��w�����ɔ��m���A��w�i�O���j�����Ɋ����g���Ă��邽�߂ł���B�������ւ���ꍇ�A�ޗ��͉Ǝ傪���B����B�������A�R���疈�~���蒙�߂Ă��A�S���̗ʂ͂Ȃ��Ȃ����B�ł��Ȃ������B����n�т̎O�F�ł́A�ނ���r��Ƃ̂悤�Ȋ��������̉Ƃ�蔞�m���̉Ƃ̂ق����������������ł���B�����A���m�͊���莝���������A�p�ɂɕ����ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�������猩�銝������ |

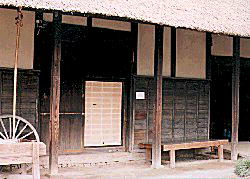

�@�����قɂ���Ö��Ƃ́A�\���猩�邾���łȂ��A���ɓ��邱�Ƃ��ł��܂��B�����́A���̏o�����ɂ��ďЉ�Ă����܂��傤�B |

��ˌ��i���j�ƉX���i�E�j |

�@���r��ƏZ��̓��ǂ́A������y�ǂł��B�Z����ł͓y�ǂÂ���̍H����������悤�ɂ��Ă���̂ŁA�����ɂȂ������̒��ɂ́A�ǂ�Ȃӂ��ɂȂ��Ă���̂����߂Ēm�����Ƃ������������Ǝv���܂��B |

�ؕ��Ɠy�� |

�@���ʂ̓s���ɂ��x�ځB

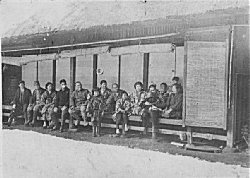

�@���āA�Ƃ̏�i�̒��ɉ����Ƃ����̂�����܂����B���Z�i�X�C�J�j��j���i�ق��j��q�ǂ��⌬�ɒ݂��ꂽ����A�������悵���Ƃ������Ďd�x�i�Ȃ������j�̕��䂪�����ł����B�܂��A������Ƃ������q�̉��ڂɂ͉������g���A�J�������ꂽ�����́A���ł��Ȃ��O�ł��Ȃ������ȋ�ԂƂ��đ��Â��Ă��܂����B |

|

���r��ƏZ��̉����i���a�P�X�N���j ���r�㐳������ |

���r��ƏZ��̉����i���݁j |

�@�����͂����́u���炵�̖���v�����x�݂��āA�u�����ق܂�v�̂��ē������܂��B |

|

![���]�Ԏ��ŋ�](../image/min9810a.jpg) ���]�Ԏ��ŋ� |

�ނ���҂� |

�@���r��ƏZ��̑�ˌ������ƍł��ڗ��������A�y�Ԃ̂����肩�܂��Əア���̂��镔���Ƃ̖�ɂ���单���ł͂Ȃ��ł��傤���B |

���r��ƏZ��̑单�� |

�@���{�l�̉Ɖ���y�n�ɑ��鈤���́A���Ȃ苭�����̂������āA���̕t���������[���A���̕t�������̒����琶�܂ꂽ�A�Ɖ��̕��ʂ��g�������t�����Ȃ�����܂���B |

���r��ƏZ��̕~�� |

�@���r��ƏZ��̕~�����܂����Œ��ɓ���ƁA�����ɂ́u�y�ԁv�ƌĂ��ꏊ������܂��B |

�y�Ԃ�⥁i�ނ���j��~���A����Ȃ��B |

�@���{�Ɖ����C���[�W������ɏ\���Ȏ{�݂��u�a���v�ł���A���̏��~���̕����ɍ��~����Ƃ��Đ݂����Ă���̂��A������グ��u���̊ԁv�ł��B |

���r��ƏZ��̏��̊� |

�@�������̌Ö��Ƃ̒��Ɉ�����ݓ����ƁA�Ɠ��̂ɂ����ɕ�܂�܂��B���������悤�ȁA�l�̂ɂ��������܂��B�Ö��Ƃ����̏Z��ƌ���I�ɈႤ�̂́A�u�̂���Ɓv�ł���Ƃ���ł��B�Ƃ̒��Őd��R�₵�Đ������Ă����ɂ�����������i�͂�j��y�ǂɐ��݂��āA���Ƃ̓Ɠ��Ȃɂ��������i�����j���o���Ă���̂ł��B |

�������Ɍ����鋌�r��ƏZ��̉��o�� |