|

第3回 県内最古の石器が見つかった、藤久保東遺跡 |

|||

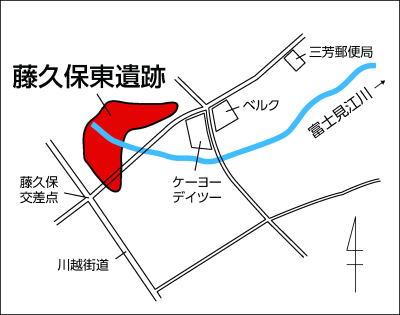

現在、川越街道の藤久保交差点を東へ向かうと、道が緩やかに下り、そこから200mほど行くと今度は上り坂に変わります。この一番低い所を、旧石器時代(約3万5千年前~約1万6千年前)には川が流れていました。藤久保東遺跡はその源流一体に広がる遺跡です。

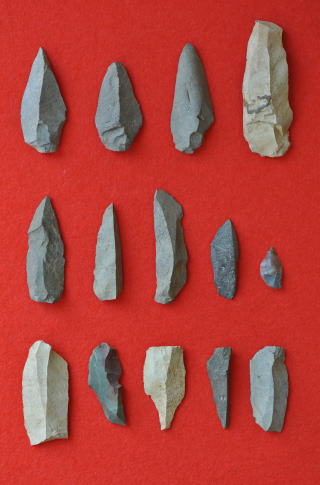

埼玉県内最古の石器を発見 藤久保東遺跡は、区画整理などに先立って広く調査が行われ、これまでに1万点を超える石器や焼石(当時の調理に使ったもの)などが見つかりました。特に注目すべきものとして、約3万5千年前の地層から、局部磨製石斧(きょくぶませいせきふ)という石器が出土しました。この石器は名前の通り、局部=刃先を、磨製 =磨いて鋭利に加工している石器で、主に木の伐採や土を掘る道具として使われたと考えられます。この局部磨製石斧は県内でも数点しか発見されておらず、また県内最古の石器のひとつです。

当時の川跡も発掘 調査では、地下3mほどの深さから、旧石器時代の川跡も発見されました。現在の藤久保第1公園があるところです。 今は憩いの場として親しまれているこの場所も、太古の昔には人々が狩りをして暮らす光景が広がっていました。

|

|||

| ~~~~~~~~~~ 深掘り解説 ~~~~~~~~~~ |

|||

| 三芳町を代表する旧石器時代の遺跡 藤久保東遺跡では、約3万5千年前~約1万6千年前の各時期から、1万点を超える石器や焼石がこれまでの調査で出土しており、第2回で紹介した中東遺跡と同じく、三芳町を代表する旧石器時代の遺跡のひとつです。

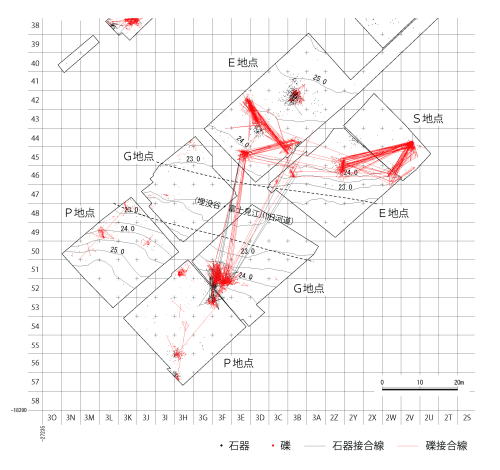

県内で見つかっている局部磨製石斧について 県内では出土数が少ない局部磨製石斧。今のところ、埼玉県では藤久保東遺跡、藤久保東第二遺跡のほか、春日部市の風早遺跡(かざはやいせき)、寄居町の末野遺跡でしか見つかっていません(2021年2月末現在)。 なお、藤久保東遺跡では、近年の調査では局部磨製石斧の刃先の破片も出土しました。詳しくは、「みよし文化財だより」をご覧ください。 「発掘された大昔の三芳」(『みよし文化財だより』平成30年9月1日発行) 川をまたいで接合する石器と焼石 下図は、区画整理に先立って広範囲を調査した結果をまとめたものです。埋没谷(まいぼつだに)は、今は埋もれてしまった谷のこと。当時はここに川が流れていました。黒い線は、石器どうしが接合したもの、赤い線は焼石どうしが接合したものを表しています。線をよくみると、川をまたいで接合している例が多数あることがわかります。このことから、旧石器時代の人々は川幅が狭い時期には対岸へ移動しながら、この場所を何度も繰り返し訪れては狩りや調理をして暮らしていたことがわかります。調理に使う石は河原ですぐに拾うことができますし、当時の人々にとって、この地はとても暮らしやすい環境だったのでしょう。

|

|||

| (『広報みよし』令和2年6月号掲載分を加筆修正) |