毎月1日に三芳町が発行している「広報みよし」に『くらしの民具』と題した連載をしていました。ちょっと前までは使われていたものが、生活習慣の変化・技術の進化などにより、形や材質を変えたり、姿を消してしまいました。この連載では、今では見られなくなったもの・使われなくなったもの(民具を中心に)にスポットをあて、ご紹介しています。

| 4月 有線放送電話 | 5月 鍬(くわ) |

| 6月 休載 | 7月 千歯扱き・足踏脱穀機 |

| 8月 唐竿(クルリ棒) | 9月 休載 |

| 10月 資料館まつりPR | 11月 唐箕(とうみ) |

| 12月 万石通(まんごくどおし) | 1月 クズ掃き籠・ハチホン |

| 2月 熊手(くまで) | 3月 筵編み機(むしろあみき) |

| Vol.1(1995年4月号〜1996年3月号) |

| Vol.2(1996年4月号〜1997年3月号) |

| Vol.3(1997年4月号〜1998年3月号) |

| Vol.4(1998年4月号〜1999年3月号) |

| Vol.5(2005年4月号〜最新号) |

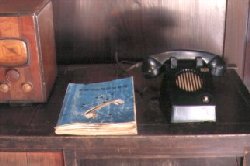

有線放送の名で親しまれ普及した有線放送電話も、今ではすっかり姿を消し、その存在すら忘れてしまっている。現在のNTT(電電公社)の一般電話が普及する前の短い期間ではあったが、三芳町の7割以上の世帯が加入し、放送と電話を利用していました。 |

有線放送電話 |

今頃の畑を見ると、ちょうど農家の人が耕しているところに出会うかもしれません。 |

奥から三本鍬・平鍬・黒鍬 |

紙面の都合により休載。

|

足踏脱穀機の作業 千歯扱き |

足踏脱穀機 千歯扱きの作業 |

先月は、麦の収穫時期ということもあり、千歯扱き・足踏み輪転機を紹介しましたが、今月も麦扱きに必要な道具のひとつ「唐竿」を紹介します。 |

棒打ちの風景 いろいろなクルリ棒 |

紙面の都合により休載。

10月12日(日)に「資料館まつり」が開催されました。この日は歴史民俗資料館と古民家・旧池上家住宅を会場に、各参加団体の方々の日ごろ磨いた腕が披露されました。 まず、祭りを盛り上げるお囃子の音色に誘われて会場に入ると、民家脇の土蔵の中では昔話、庭先ではむしろ編みの実演と藁馬作りの体験ができました。また、資料館の2階では車人形も上演されました。ひととおり見て体験した後で焼きだんご、手打ちうどん、そばけんちん、さつまいもなどに舌鼓を打ち、一日中楽しんでいただきました。 |

|

唐箕 唐箕の作業 |

今月ご紹介する民具は、先月号で取り上げた唐箕と同様、かつて米や麦などの穀類の選別に使われた万石通という農具です。 |

万石通し |

三芳の農家にとって、冬のヤマ仕事はつらい重労働であった。この仕事が終わらなければ正月も迎えられないので、三芳では昭和30年頃まで、月遅れの正月を祝っていた。冬のヤマ仕事とは、ヤマと呼ばれる雑木林からクズ(落ち葉)を掃きだし、屋敷内に積んで堆肥づくりをする仕事でした。特に、さつま農家にとっては苗床用に使うため、欠かせない仕事でした。 |

クズ掃き風景 |

クズ掃きの熊手とリヤカー |

今月紹介する熊手は、先月号で取り上げたハチホンとともにヤマ(平地林)のクズ(落葉)掃きになくてはならない重要な農具です。ハチホンはクズを詰めはこぶ農具ですが、熊手はクズをかき集める農具です。 |

春の足音が聞こえ始める3月。冬の農閑期もあとわずかです。しかし農閑期といえども、かつては次の農繁期へ向けて大切な作業が行われていました。 |

筵編み作業 |

| Vol.1(1995年4月号〜1996年3月号) |

| Vol.2(1996年4月号〜1997年3月号) |

| Vol.3(1997年4月号〜1998年3月号) |

| Vol.4(1998年4月号〜1999年3月号) |

| Vol.5(2005年4月号〜最新号) |