CONTENTS

丂傾儊儕僇敪偺嬥梈婋婡偐傜悽奅婯柾偺宱嵪揑崿棎丒攋抅傪嫲傟偰嬞挘姶晄埨姶偑峀偑偭偰偄傑偡丅嵟傕怺崗側偺偼僌儘乕僶儖宱嵪偺嵟掙曈偵偍偐傟偨恖乆丅擔杮偱偼僙僀僼僥傿僱僢僩偐傜楻傟偰偟傑偆崅楊幰傗旕惓婯屬梡偺恖乆丅廐梩尨柍嵎暿嶦恖帠審偼偦偆偟偨昻崲偺栤戣傪昞弌偝偣傑偟偨丅昻崲憌偑暫巑偺嫙媼尮偲側偭偰偄傞偙偲偼峀偔抦傜傟偰偄傑偡丅摨偠峔憿偑擔杮偱傕惗傑傟偮偮偁傝傑偡丅棃傞傋偒憤慖嫇偱峴偒媗傑偭偨幮夛偺寶偰捈偟偑巒傑傞偙偲傪婅偄傑偡丅

崱崋偼戞11夞暯榓尋傪拞怱偵偛曬崘偟傑偡丅

丂5寧12擔偵敪惗偟偨巐愳戝抧恔偼巰幰峴曽晄柧幰偑7枩恖傪墇偊傑偟偨丅巕偳傕傪幐偭偨恊偨偪偺扱偒丄2000恖傕偺屒帣丄嫻偑偮傇傟傞巚偄偱偡丅恀怱偲偲傕偵憽傜傟偨巟墖偵丄拞崙偐傜慺捈側姶幱偺尵梩偑婣偭偰偔傞偺偼婐偟偄偙偲偱偟偨丅摉夛傕奆條偐傜偄偨偩偄偨僇儞僷偺拞偐傜拞崙戝巊娰偵媊漮嬥20枩墌傪憲傝傑偟偨丅丂

8寧偺杒嫗僆儕儞僺僢僋偼丄乽100擭偺柌乿傪幚尰偟偨拞崙偺恖乆偺屩傜偟偝偑揱傢偭偰偒傑偟偨丅奌愳徿傪庴徿偟偨梜堩偺瀭虩鴤迴偵偼僆儕儞僺僢僋奐嵜偵斀懳偡傞乽柉庡攈乿偺懚嵼偑昤偐傟偰偄傑偡丅崱屻拞崙偑宱嵪敪揥偺塭偺晹暘偵岦偒崌偆帪丄巹偨偪偑宱尡偟偨惉岟偲幐攕偺儌僨儖傪栶棫偰偰傕傜偄偨偄傕偺偱偡丅

廩幚偟偨2擔娫偱偟偨丂

戞侾侾夞暯榓嫵堢尋媶岎棳夛媍

丂丂5寧31擔乣6寧1擔丂丂憤昡夛娰丂丂丂丂

丂2008擭5寧31擔乮搚乯偄偮偵側偔戝惃偺妛惗偝傫偑媗傔妡偗偰丄梊掕偺帪娫偵偼夛応偼傎傏枮惾偵側傝

傑偟偨丅奐夛偵摉偨偭偰 俬 悽榖恖偑乽巟墖偡傞夛乿偐傜乽岎棳偡傞夛乿傊偺堏峴偟偨偗傟偳丄暯榓尋偼側偍夛偺廳梫側妶摦偲偟偰埵抲偯偗偰偄傞偲垾嶢偝傟丄戞侾晹偺島巘妢尨愭惗偵偮偄偰乽撿嫗戝媠嶦乿偺恀幚傪柧傜偐偵偡傞偨傔惛椡揑偵妶摦偝傟偰偄傞曽偲徯夘偝傟傑偟偨丅丂埲壓偼2擔娫偺撪梕傪偛徯夘偱偡丅

丂戞侾晹曬崘

妢尨廫嬨巌偝傫丂乮搒棷暥壢戝妛嫵庼乯丂島墘

乽撿嫗帠審傪傔偖傞婰壇偲懳榖

乗楢懕崙嵺僔儞億僕儏僂儉偵嶲壛偟偰乿丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

嘥丂撿嫗帠審俈侽擭乗乗悽奅偐傜拲栚偝傟傞擔杮

丂楌巎懳榖傪傔偖傞擔杮偺尰忬偲偟偰丄嶌惉偵娭偭偨俁崙嫟捠嫵嵽亀枹棃傪戱偔楌巎亁偼丄娯崙偲拞崙偱偼峀偔崅峑惗偵撉傑傟偰偄傞偺偵擔杮偱偼妛峑尰応偱巊傢傟偰偄側偄偲偄偆偺偑幚忣丅

丂乽撿嫗帠審乿偲偄偆梡岅傪巊偆偺偼戝媠嶦偵棷傑傜側偄丄傑偝偵帠審偲偟偰偝傑偞傑偺妏搙偐傜尒偰偄偔昁梫偑偁傞丅擔杮偺嫵壢彂偵偼丄撿嫗帠審傪彫妛峑丄拞妛峑偺楌巎嫵壢彂丄崅峑偺擔杮巎嫵壢彂偺慡晹丄悽奅巎傕傎偲傫偳彂偄偰偄傞偺偵丄幚偼妛惗偑撿嫗帠審偺偙偲傪偒偪偭偲抦傜側偄丅抦幆偲偟偰嫵偊丄尰幚傪惗偒偨傕偺偲偟偰峫偊傞楌巎嫵堢偑廩暘峴傢傟偰偄側偄偲偄偆擔杮偺嫵堢偵戝偒側栤戣偑偁傞丅

擔杮偱偼憡曄傢傜偢撿嫗媠嶦傪斲掕偡傞晽挭偑嫮偄丅摿偵怺崗側偺偼惌帯壠偑丄岞偵撿嫗媠嶦傪斲掕偡傞偲偄偆惌帯妶摦傪傗偭偰偦傟偑曻擟偝傟偰偄傞丅偦偆偄偆偙偲偵懳偟偰丄崙嵺揑偵戝曄婏堎側栚偱尒傜傟偰偄傞丅

丂帠審偐傜俈侽廃擭偺嶐擭丄撿嫗帠審傪僥乕儅偵偟偨悢懡偔偺TV僪僉儏儊儞僞儕乕傗塮夋偑偱偒偨丅 娯崙偺俵俛俠曻憲偼乽儗僀僾丒僆僽丒僫儞僉儞乿傪彂偄偨傾僀儕僗丒僠儍儞偺暔岅傪俁夞僔儕乕僘 偱曻塮丅撿嫗擄柉嬫傪嶌偭偰擄柉偺曐岇偵摉偨偭偨僕儑儞丒儔乕儀傗儈僯乕丒償僅乕僩儕儞傪戣嵽偵偟偨傕偺側偳傾儊儕僇丄僀僊儕僗丄僪僀僣丄僆乕僗僩儔儕傾丄拞崙丄崄峘丄偁傞偄偼崌嶌偱岞奐丄傑偨偼惢嶌拞丅[堦偮堦偮徯夘偝傟偨偑徻嵶偼妱垽]

丂奜崙恖偐傜師偺傛偆偵尵傢傟偨偙偲偑偁傞丅乽媠嶦偐傜俈侽擭宱偨尰嵼傕丄撿嫗媠嶦帠審偲偄偆楌巎帠幚偑側偤擔杮崙柉偺嫟捠擣幆偲偟偰掕拝偟偰偄側偄偺偐丄偦偺楌巎揑丄幮夛揑梫場丄偁傞偄偼崙柉揑怱棟側偄偟丄廤抍怱棟揑梫場偼壗偐乿丄乽撿嫗媠嶦偲偄偆楌巎帠幚偑崙柉偺擣幆偲偟偰掕拝偣偢丄傓偟傠偦傟偑榗嬋偝傟丄偁傞偄偼枙嶦偝傟傞傛偆側幮夛偼柉庡庡媊崙壠偲偟偰枹弉偐丄偝傕側偗傟偽婋尟側忬嫷偵偁傞乿偲丅擔杮偼愭恑崙傪帺徧偟偰偄傞偗傟偳崙嵺揑偵尒傞偲丄撿嫗帠審偲偄偆悽奅廃抦偺帠幚偑丄擔杮偱偼揙掙偟側偄偳偙傠偐惌帯壠偑拞怱偵側偭偰斲掕偟偰偄傞丄儊僨傿傾傕屇墳偁傞偄偼寎崌偟偰撿嫗媠嶦偺帠幚傪揱偊側偄丅偙偆偄偆擔杮幮夛偼堦懱偳偆偄偆幮夛側偺偐丄偲偄偆偙偲偵悽奅偺娭怱偑偁傞丅嘦丂撿嫗帠審俈侽擭崙嵺楢懕僔儞億偺奐嵜乗乗崙嵺幮夛偵偍偗傞楌巎懳榖偺帋傒

丂嶐擭曎岇巑偺旜嶳岹愭惗傪戙昞偲偟偰撿嫗帠審俈侽廃擭僔儞億僕儏僂儉幚峴埾堳夛傪寢惉偟堦楢偺僔儞億僕僂儉傪幚巤偟偨丅侾侽夞偺奐嵜偺偆偪擔杮埲奜偺崙偱偼丄庡嵜幰偑崙棫巤愝傗戝妛偩偭偨偗傟偳丄擔杮偺応崌偼丄崙棫偺尋媶強偱偼偦傟偼偐側傢側偐偭偨丅

丂俀侽侽俈擭俁寧丂傾儊儕僇偺暯榓尋媶強偐傜巒傑傝丄杮擭擭俁寧僼傿儕僺儞丒儅僯儔偱偺嵟廔夞傑偱丄偦傟偧傟偺搚抧偵傆偝傢偟偄僥乕儅偺壓偱僔儞億僕僂儉偑偍偙側傢傟丄偦偺杦偳偵僷僱儔乕偲偟偰嶲壛丅

- 傾儊儕僇丂丂墷暷偱偼夁嫀傪捈帇偟岆傝傪捈偡偙偲偑柉庡庡媊偵偲偭偰廳梫偱偁傞偲擣幆偟偰偄傞丅擔杮偺惌帯壠偑怤棯偺帠幚傪塀暳偡傞偙偲偵懳偟偰丄柉庡庡媊崙壠傾儊儕僇偺傾僕傾惌嶔偵偲偭偰儅僀僫僗偲敾抐偟偰偄傞丅擔宯媍堳儅僀僋丒儂儞僟巵偑詧罆w垕c偺偨傔偵杬憱偟偨偺傕僇儖僼僅儖僯傾慖嫇嬫偺傾僕傾宯僐儈儏僯僥傿偱惌帯惗柦偵娭傞偙偲偩偭偨丅擔杮偑搶傾僕傾偱嫟懚偟偰惗偒傞摴傕偦偆偄偆偙偲偱偼側偄偐丅

- 僇僫僟丂擔杮偺蹝钄h獘鄠蓴C偣偰偽傜嶵偄偨塸岅偺蹝钖{獋爞閽鰮x岠壥傪敪婗偟偰丄擔宯幮夛偵攕愴帪偵惗偠偨焸繎g丒晧偗慻虃鎮葖T楐偑惗偠偰偄偨丅

- 僀僞儕傾丂愴憟枛婜偵楢崌崙懁偵慻偟偰丄愴彑崙偵側傝愴憟斊嵾偑晄栤偵晅偝傟偰偒偨乮惌晎丄悽榑丄楌巎壠偵俁偮偺捑栙乯偙偲偵懳偡傞楌巎壠偺斀徣偺摦偒偑嫮傑偭偰偄傞丅僀僞儕傾偺尋媶幰偲丄悤幉崙偑峴偭偨愴憟斊嵾偲愴屻偳偺傛偆偵夁嫀偲岦偒崌偭偰偒偨偐傪斾妑専摙偟傛偆偲堄婥搳崌偟偨丅

- 僼儔儞僗丂擔撈埳僼傽僔僘儉崙壠偺愴憟斊嵾偲夁嫀偺崕暈偺斾妑尋媶偺採婲偑偁偭偨丅傑偨僼儔儞僗尋媶幰偐傜丄侾俆擭愴憟巎娤偱偼壛奞偺偲傜偊曽偑庛偔側傞偲偄偆斸敾偑偁偭偨丅

堦曽丄尰嵼僼儔儞僗偱偼Q僢僩乕朄乿偵傛偭偰僫僠僗斊嵾傗儐僟儎恖敆奞傪斲掕偡傞偙偲傪嬛巭偟偰偄傞偙偲傪傔偖偭偰尋媶幰偺娫偱榑憟偑峴傢傟偰偄偨丅柉庡庡媊偵偲偭偰寚偐偣側偄榑憟側偺偩傠偆丅 - 僪僀僣丂僫僠偺斊嵾偑擣幆偝傟傞戝偒側偒偭偐偗偼僥儗價塮夋偺儂儘僐乕僗僩偵偁偭偨丅擔杮偱傕慜弎偺塮夋偑忋塮偝傟傟偽丄擔杮恖偺擣幆傕曄傢傞偲巚偆丅儀儖儕儞偺恀傫拞偵僫僠僗偺斊嵾傪婰擮偡傞婰擮娰傪嶌偭偨偺偼巗柉塣摦偑僀僯僔傽僥僀僽傪庢偭偨丅偟偐偟僪僀僣偺応崌偼惌帯壠偑壥偨偟偨栶妱偑戝偒偄丅

- 娯崙丂孯帠惌尃偑峴偭偨柉廜傊偺抏埑偼擔杮偺孯戉傗摿崅偐傜妛傫偩傕偺丅侾俋係俉擭偺嵪廈搰偺柉廜傪抏埑偟偨帠審偱丄僎儕儔妶摦偺抏埑偺曽朄偼丄慡偔擔杮偑拞崙偱傗偭偨嶰岝嶌愴偑儌僨儖偵側偭偰偄傞丅

娯崙偺恖偨偪偼丄暋娽揑側帇揰傪帩偮傛偆偵側傝丄旐奞幰偑壛奞幰偵側傞偲偄偆楢懕惈傪尵偄丄採婲偟偨丅楌巎偺帠幚偺慜偵偼旐奞幰傕壛奞幰傕帺屓曎岇偱偼側偔丄媞娤揑偵帺暘偨偪偑偳偆偄偆栶妱傪偵側偆婋尟惈偑偁傞偐偲偄偆娯崙偺楌巎擣幆偼擔杮傪墇偊偰偄傞丅斵傜偐傜偼乽婰壇傪岅傞偲梷埑偝傟傞擔杮偼柉庡庡媊幮夛偲偄偊傞偐乿偲斸敾偝傟偨丅傑偨乽擔杮崙寷朄俋忦傪搶傾僕傾偺寷朄傊乿偲偄偆塣摦偑巒傑偭偰偄傞丅 - 拞崙丂撿嫗偱嶐擭媠嶦婰擮娰偑戝奼挘偟偰僆乕僾儞丅拞崙偱偼撿嫗戝妛偲撿嫗巘斖戝妛傪拞怱偵俆俆姫偺帒椏廤傪弌偟偨丅椉戝妛偐傜丄庒庤尋媶幰偑堢偭偰偄傞丅傑偨尋媶幰偺杦偳偼丄巹偨偪偺偄偆媇惖幰悢侾侽悢枩恖偐傜俀侽枩恖偑帠幚偲偄偆偙偲傪岞慠偲尵偭偰棟夝偟偁偊傞傛偆偵側偭偨丅婰擮娰偵偼傑偩俁侽枩恖偲宖偘偰偁傞偑丄尋媶偺恑揥偵傛偭偰岞幃偺悢帤傕曄傢偭偰偄偔偩傠偆丅

- 搶嫗丂搶嫗僔儞億僕僂儉愰尵偺拞偱擇偮偺偙偲傪採婲偟偨偙偲丅

- 奺崙惌晎偲巗柉丒妛幰戙昞傪娷傔偨抧堟婡峔偲偟偰乽搶傾僕傾偺恀幚丒榓夝埾堳夛乿傪巗柉塣摦偲偟偰棫偪忋偘傞偙偲丅堦斣戝帠側偙偲偼擔拞愴憟丄傾僕傾懢暯梞愴憟偺恀幚傪崙柉丄偲傝傢偗師偺悽戙偺巕嫙偨偪偵揱偊傞偲偄偆偙偲丅

- 擔杮惌晎偵埲壓俁揰傪梫朷丅

侾丄撿嫗帠審傪娷傓旐奞幰偵懳偟丄妕媍寛掕偍傛傃崙夛寛媍傪峴偭偰岞幃偵幱嵾偟丄偙傟偵斀偡傞偄偐側傞尵摦偵懳偟偰傕婤慠偲偟偨懺搙偱斀敐偟丄旐奞幰偺懜尩傪庣傞偙偲丅

俀丄幱嵾偑恀潟側傕偺偱偁傞偙偲傪昞偡偨傔丄愴憟旐奞幰偵屄恖曗彏傪偡傞偙偲丅

俁丄擔拞愴憟丒傾僕傾懢暯梞愴憟偺恀幚傪崙柉偲傝傢偗師偺悽戙偺巕偳傕偨偪偵惤幚偵揱偊傞偙偲丅

丒僼傿儕僢僺儞丂擔拞愴憟弶婜偺撿嫗偲懢暯梞愴憟枛婜偺儅僯儔偱峴傢傟偨擔杮孯偵傛傞媠嶦偺斾妑専摙丅儅僯儔媠嶦偼嫵壢彂偵彂偄偰側偄偟丄擔杮恖偺杦偳偼抦傜側偄丅儅僯儔巗柉傪弬偵庱搒傪愯椞偟偨擔杮孯偼丄傾儊儕僇孯偺曪埻峌寕偺拞偱丄傾儊儕僇傊偺捠曬傪嫲傟巗柉傪媠嶦偟偰偄偔偲偄偆峔憿丅壂撽愴傕摨偠偩偭偨丅傾儊儕僇孯偼儅僯儔巗柉偑偄傞偙偲傪彸抦偱丄朇寕傪壛偊偰巗柉偺旐奞幰傪弌偟偨丅尰抧偺廧柉偺丄巗柉偺柦偼擇偺師偲偄偆丄傾儊儕僇孯偺榑棟丅偙傟偼偁偺搶嫗戝嬻廝偼偠傔擔杮杮搚嬻廝偵傕宷偑傞丅

寢榑丅悽奅傪夞偭偰偒偰堦斣捝姶偡傞偙偲偼惌尃傪曄偊側偄偲僟儊偩偲偄偆偙偲丅擔杮偺応崌偼夁偪傪堷偒偢偭偰偄傞惌帯壠偑偄傞尷傝丄擔杮偺夁嫀偺愴憟傪偒偪偭偲斸敾揑偵傒傞嫵堢傪偡傞偺偼丄旕忢偵崲擄丅巗柉偺懁偱丄偙偺楌巎帠幚傪擣傔傛偆偲偄偆塣摦傪擲傝嫮偔傗傞偲摨帪偵丄傗偼傝夝寛偵偼惌帯傪曄偊傞偙偲偩偲偄偆偙偲丅

丂幙栤偵摎偊偰

亙撿嫗帠審偺媇惖幰偺悢偵偮偄偰亜帠審摉帪偺恖岥傕晄柧丄夝曻屻偺挷嵏傕峴傢傟偢丄擔杮偱偼揙掙揑偵徹嫆傪擱傗偟偰偟傑偭偨偐傜尩枾側悢偼傢偐傜側偄丅屻偼悇應偡傞偟偐側偄丅侾俆乣俀侽枩偺崻嫆偼丄抧堟揑偵偼撿嫗巗乮撿嫗摿暿嬫乯傪懳徾偲偟偰丄拞崙懁偺帒椏偵傛偭偰拞崙恖偺嶦偝傟偨曔椄丄攕巆暫偺悢俉枩丄幮夛妛幰丒楌巎妛幰僗儅僀僗偺僒儞僾儕儞僌挷嵏偵傛偭偰擾懞晹偱係枩丄忛撪偱侾丆俀枩偲偄偆悢偐傜悇應偟偰偄傞丅

亙撿嫗帠審尋媶幰偑彮側偄棟桼丄愭惗偑擬怱偵偙傟偵庢傝慻傓棟桼亜丂壠塱嶰榊愭惗偺庼嬈偵姶柫傪庴偗偨丅愭惗偑侾俋俉係擭偵嫵壢彂慽徸傪婲偙偟丄偦傟傪巟墖偡傞偨傔偺尋媶夛偵嶲壛偟撿嫗帠審偺尋媶傪偡傞傛偆偵側偭偨丅戞俀怰偱偼徹尵偟丄寢壥嵟崅嵸偱俈俁侾晹戉偲偲傕偵壠塱懁偑彑偪丄埲屻撿嫗帠審偼嫵壢彂偱彂偐傟傞傛偆偵側偭偨丅妛栤揑偵傕妢尨挊鞁瀻枌彛傗摗尨彶挊鞁瀭虛鷸{孯艑垝厒獋聜膫閬B偟偐偟蹝钄h蛠A慺恖閤偟偺僩儕僢僋傪巊偭偨傝丄暯婥偱孞傝曉偟塕傪尵偆丅偟偐偟斲掕攈偺榑揰傪偮偄偰偄偔偲巎幚偑柧傜偐偵側傝丄尋媶偑恑揥偡傞偲偄偆柺傕偁傞丅嵟嬤偼鞁瀻枌弬處j幚傪庣傞夛苽l僢僩儚乕僋偺庒幰偨偪偑斲掕攈捵偟傪傗偭偰偔傟傞偺偱彆偐傞偗傟偳丄楌巎尋媶幰偲偟偰偼偙偺栤戣傪楌巎揑偵榑偢傞偙偲傪丄擔杮偺楌巎妛尋媶幰偲嫟摨偱偡偡傔偰偄偒偨偄偲巚偆丅

亙擔拞愴憟偵偍偗傞奀孯偺栶妱亜

丂奀孯偼棨孯偵斾傋偰奐柧揑偲偄偆愢偑偁傞偑丄幚偼撿嫗帠審偺墦場傪嶌偭偨偲偄偊傞丅岣峚嫶帠審屻忋奀帠審偵懕偄偰俉寧侾俆擔撿嫗敋寕傪傗傝丄擔拞慡柺愴憟傊奼戝偟偨愑擟偼奀孯偵偁傞丅傾儊儕僇傪壖憐揋偲偟偰傾儊儕僇偵彑偮暫椡傪崙柉偵傾僺乕儖偡傞偨傔偵拞崙傪幚尡応偵偟偨丅崱擔偺僀儔僋嬻敋偵宷偑傞嬻敋愴憟偺愭恮傪愗偭偨偺偑擔杮奀孯偩偭偨丅(徻偟偔偼惵栘彂揦乽擔拞慡柺愴憟偲奀孯乿嶲徠)

丂丂嶲壛幰偼嶳宍偐傜戝暘丒孎杮傑偱丄彫妛峑偐傜戝妛傑偱偺嫵堢娭學幰傗巗柉妶摦壠偱偟偨丅帺屓徯夘偺屻丄傑偢丄搶嫗偺乮尦乯拞妛峑幮夛壢嫵巘俵偝傫偺摿暿曬崘傪暦偒傑偟偨丅斵彈偼擔杮崙寷朄偵婎偄偰怤棯愴憟偺帠幚傪嫵偊偨偨傔偵丄條乆側寵偑傜偣偺屻偵俀侽侽俇擭俁寧暘尷柶怑張暘傪庴偗傑偟偨丅搶嫗偺嫵堢攋夡偺偡偝傑偠偝偲壥姼偵偟偨偨偐偵摤偆憹揷偝傫偺巔偵嶲壛幰偼偟偽傜偔惡傕弌傑偣傫偱偟偨丅抧堟嵎偼偁偭偰傕妛峑尰応偺旕嫵堢揑忬嫷偑峀偑偭偰偄傞偙偲丄偦傟偵懳偟憂堄岺晇偟側偑傜掞峈偟偰偄傞宱尡傪岎棳偟傑偟偨丅抏埑傗峌寕偵峈偟偰暯榓僇儗儞僟乕傪懕偗偰偄傞戝暘導丄旐敋抧峀搰偺尰忬偲摤偄丄奨摢偱掕婜揑偵斀愴暯榓傪慽偊傞妶摦丄庼嬈偱寷朄慜暥傪撉傒崬傓幚慔側偳偦傟偧傟偺応偱庢傝慻傫偱偄傞暯榓塣摦傪岎姺偟傑偟偨丅埲壓丄嶲壛幰偺偍堦恖偐傜姶憐傪彂偄偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂柍朄偱妸宮側彫尃椡幰偨偪

丂丂丂丂丂丂丂俵偝傫乮愮梩導丂掕帪惂崅峑嫵巘乯

丂崱丄擔杮偺奺抧偱暯榓嫵堢偼岞慠偲朩奞偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傞丅

嫵巘偨偪偼丄恀幚傪岅傠偆偲偡傟偽帺暘偺怑傪幐偆偲偄偆嫲傟傪書偄偰丄愴乆嫲乆偲摉偨傜偢怗傜偢偺尵摦偱擔乆傪傗傝夁偛偡丅偙偺傛偆偵彂偔偲丄偼偰丄崱偼愴帪拞側偺偐丠偲帺傜嶖妎偵娮傞偑丄偐側傝偦傟偵嬤偯偄偰偄傞偺偑尰忬側偺偩丄偳偆傗傜丅婥偯偔偺偑抶偡偓偨偐丅

丂俵乮搶嫗乯偝傫偺儗億乕僩偼丄搶嫗搒媍偲嫵堢埾堳偺柍朄傇傝傪偁傜傢偵偟偨丅偁傑傝偵嬸楎丅偟偐偟偦偺尵摦偼妸宮偵偡傜尒偊傞丅偙偺傛偆側彫尃椡幰偨偪偑丄恀幚傪岅傞嫵巘偺枙嶦傪恾偭偨丅俵乮搶嫗乯偝傫偑峴偭偰偒偨庼嬈偼丄僲丒儉僸儑儞戝摑椞(摉帪)偺庤巻傪偼偠傔丄桇摦姶偁傆傟傞丄巋寖偵枮偪偨傕偺偩丅偦傟偼嫵傢偭偨惗搆偨偪傪偆傜傗傑偟偔偡傜巚偊傞撪梕偵枮偪偰偄傞丅夁嫀丄尰嵼偲恀惓柺偐傜岦偒崌偭偰丄帺傜枹棃傪愗傝奐偔椡傪惗搆偨偪偑偒偭偲恎偵偮偗傞偱偁傠偆丅桪傟偨幚慔偑偄偭傁偄偩丅

偟偐偟丄偄傗丄偩偐傜丄偐偺彫尃椡幰偨偪偼嫲傟丄抏埑偡傞偺偩丅帺傜峫偊丄恀幚傪捛媶偡傞恖娫偑堢偮偙偲傪丅偨偲偊偽擔杮偑婲偙偟偨愴憟偵偮偄偰丅偦偺恀幚傪撍偒媗傔偰偄偗偽丄偄偢傟偼揤峜偺愴憟愑擟偵峴偒摉偨傞丅偦偙傪俵乮搶嫗乯偝傫偼傂傞傑偢惓柺偐傜庢傝忋偘偨丅彫尃椡幰偨偪偑傕偭偲傕嫲傟傞楌巎偺恀幚丅偩偐傜斵彈傪嫵堢尰応偐傜捛偄弌偟偨丅偟偐偟丄恀幚偼捛偄弌偣側偄丅俵乮搶嫗乯偝傫偼嫮偔丄偟側傗偐偵偨偨偐偄懕偗偰偄傞丅栜榑偐側傝偒偮偄偨偨偐偄偵堘偄側偄丅偱傕恀幚偑堦斣偺枴曽偩丅

偦傟偵偟偰傕偁傫側偱偨傜傔側彂柺偱乽暘尷柶怑乿偑弌偣傞傕偺側偺偐丅偼偰丄擔杮偼朄帯崙壠偱側偐偭偨偐丠儗億乕僩偵傛傟偽丄朸慻崌傑偱傕憹揷偝傫傪庣傞偳偙傠偐攚柺峌寕偟偨偲偄偆丅偱傞峐偼懪偮偲偄偆偙偲偐丅惗偒偨恀幚傪攔彍偡傟偽丄嫵幒偼巰偺嬻娫偲壔偡偩偗偩丅

戞俁晹丂丂島墘丂丂丂丂6寧1擔

丂彫懞庻懢榊壠宯恾偱尒偨擔拞娭學偺尋媶

乗撿嬨廈偺挷嵏椃峴偱峫偊偨偙偲

崱堜惔堦偝傫乮墶昹巗棫戝妛柤梍嫵庼乯

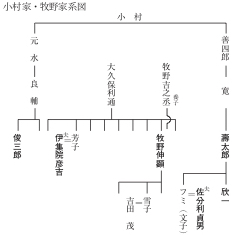

丂嶐擭枛丄愭惗偼桭恖偵桿傢傟偰媨嶈導偺镵旍傪朘偹偨嵺丄彫懞庻懢榊婰擮娰偱彫懞壠偺宯恾偵弌夛偄丄彫懞弐嶰榊乮娭搶戝恔嵭偺偲偒拞崙恖媠嶦偺塀暳偵斀懳偟偨乯偼庻懢榊偺嵞廬掜偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅娭搶戝恔嵭偐傜崱擭偼俉俆擭偲偄偆愡栚偺擭丄宯恾偵尒偊傞恖暔偨偪傪捠偟偰擔拞娭學偺梋傝抦傜傟偰偄側偄柺偺偍榖傪偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅摉擔愭惗偑帒椏偲偟偰攝晍偝傟偨宯恾傪娙棯壔偟偰暿偵帵偟傑偡丅杚栰壠偺宯恾傕丅乮杚栰怢尠偼戝媣曐棙捠偺師抝偱杚栰壠偵梴巕偵峴偒丄偺偪奜柋戝恇丄媨撪戝恇偲偟偰揤峜偺懁嬤偱偁偭偨恖丅乯

偼偠傔偵偛帺恎偺慜敿惗傪帪戙攚宨偺夝愢偲偲傕偵偍榖偟偔偩偝偄傑偟偨丅

丂1924乮戝惓13乯擭2寧丄孮攏導慜嫶巗偺偍惗傑傟偱慜嫶拞妛乮尰慜嫶崅峑乯弌恎偱丄惗壠偼惢巺D暔嬈傪塩傫偱偄傑偟偨丅彫妛峑俀擭惗偺偲偒枮廈帠曄丄拞妛俀擭偱偼擔拞愴憟丄崅峑俀擭偱偼懢暯梞愴憟偲妛擭偺恑峴偲偲傕偵愴慄偑奼戝偟偨悽戙丅偁偲俁儢寧憗偔惗傑傟偰偄傟偽弌恮妛搆偵側傞偲偙傠偱偟偨丅1945擭侾寧棨孯宱棟晹摿暿峛庬姴晹岓曗惗擖戉偟丄9寧暅堳偩偭偨偨傔丄乽愴抧偵傕峴偐偢丄嬻廝偱壠偼從偗偨偑丄愴憟偵傛傞旐奞傕嬯偟傒傕偝傎偳偱側偐偭偨乿偲偺偙偲丅愴屻偼憗偄帪婜偵亀惣墍帥岞偲惌嬊亁乮1950擭姧乯偺曇嶽偵偁偨傝丄愴憟拞偺旈榐傪岞奐偟丄惌帯巎尋媶幰偲偟偰弌敪偟傑偟偨丅埲壓偼摉擔偺儗僕儊偵増偭偰偍榖偺梫巪偱偡丅

嘆擔業愴帪偺彫懞庻懢榊丄摨弐嶰榊丄堜屗愳扖嶰丄挘嶌枇丄塅搒媨懢榊丄埳廤堾旻媑丂

丂崱夞偺擔撿巗镵旍朘栤偼嶐擭枛娾攇彂揦偐傜姧峴偝傟偨亀擔杮棨孯偲傾僕傾惌嶔乗棨孯戝彨塅搒媨懢榊擔婰亁曇幰偺婇夋偱丄堜屗愳扖嶰拞彨乮塅搒媨偺屻攜偱斵偵怣棅偝傟偰偄偨乯偺嫿棦傪朘偹傞偲偄偆傕偺偩偭偨丅堜屗愳壠偺屻丄镵旍忛戝庤栧慜偺彫懞庻懢榊偺惗壠偲婰擮娰傪朘偹偨偲偙傠丄乽壴乮儂傾乯戝恖傪埻傓枮廈媊孯桬巑嵗択夛乿偲偄偆嶨帍婰帠傪尒偣傜傟偨丅拞崙恖傪傑偒偙傒側偑傜儘僔傾偺攚屻傪偐偔棎偡傞妶摦傪偟偨枮廈媊孯傪慻怐偡傞憢岥偼堜屗愳扖嶰戝堁乮摉帪乯偱丄斵偑怴柉撛偺孯惌彁挿偺偲偒張孻偝傟傞傋偒偲偙傠傪彆偗偰傗偭偨偺偑挘嶌枇丅堦曽杒嫗岞巊娰晅捠栿姱偩偭偨彫懞弐嶰榊乮庻懢榊偺嵞廬掜乯偼偙偺枮廈媊孯傊偺嶲廤傪屇傃偐偗傞乽搶嶰徣巑柉偵烔偡傞偺暥乿傪彂偄偰偄傞丅塅搒媨偼儘儞僪儞偵偄偰乮岞巊娰晅晲姱乯丄儘僔傾傪崲傜偣傞偨傔偵儘僔傾偺妚柦塣摦傪巟墖偟偰偄偨丅擔業愴憟偑廔傢傞偲斵偼孧復乽岟嶰媺復乿傪傕傜偭偰偄傞丅偄偐偵棨孯偑杁棯岺嶌傪廳帇偟偨偐傪帵偡傕偺偲偄偊傞丅帩媣愴偵懴偊傞崙椡偺柍偄擔杮偼儘僔傾妚柦偲擔杮奀奀愴偺彑棙傪岲婡偲偟偰傾儊儕僇儖乕僘儀儖僩戝摑椞偺埓慁偱壗偲偐億乕僣儅僗偱島榓忦栺傪寢傃丄枮栔偺儘僔傾尃塿傪忳傝庴偗傞偙偲偑偱偒偨丅

嘇擔惔杒嫗夛媍偱偺彫懞偲逋悽奙丄惔崙孯偺懳擔嫤椡偲媑栰嶌憿偺斸昡

丂億乕僣儅僗島榓忦栺偱偼丄崙柉偼攨彏嬥偺側偄帠傪晄枮偲偟偰擔斾扟從偒摙偪帠審傪婲偙偟偨偑丄彫懞庻懢榊偼撿枮廈傪擔杮偺惃椡寳偲偡傞偨傔丄昦恎傪墴偟偰杒嫗偵晪偒丄枮廈偵巆傞孯帠椡傪攚宨偵丄惔崙惌晎偺幚椡幰丒逋悽奙偵埑椡傪偐偗偨丅揤捗憤椞帠偺埳廤堾旻媑偼逋悽奙偲恊偟偔擔業愴憟偵嵺偟偰偼擔杮傊偺嫤椡傪庢傝晅偗偰偄偨偑丄挀惔岞巊偺撪揷峃嵠傊偺 巹怣偱偼杒嫗傊忔傝崬傫偱偒偨彫懞偵偮偄偰乽億乕僣儅僗偺杽傔崌傢偣傪惔偱偡傞傗偺姶乿偲彂偄偰偄傞丅逋悽奙偼擔業愴憟拞旈枾棤偵擔杮傪巟墖偟偨偙偲偐傜丄彫懞偺梫媮偵掞峈偡傞偑丄寢嬊撿枮廈揝摴偵庣旛戉傪抲偔偙偲傗枮揝偺暯峴慄傪愝抲偟側偄側偳偺枾栺傪寢傇偙偲偵側偭偨丅偙偺偲偒偺旈枾嫤掕丒晅懏庢嬌傔乮夛媍榐乯偑偦偺屻偺枮廈栤戣偵娭偡傞擔惔岎徛偺婎慴偵側偭偨丅擔業愴憟屻丄逋悽奙偺挿抝偺壠掚嫵巘偱偁偭偨媑栰嶌憿傕“傕偲傕偲逋偼攔擔庡媊幰偩偭偨丅擔業愴憟拞偼擔杮偵懡戝偺曋媂傪恾偭偨偙偲偼扤偱傕抦偭偰偄傞帠幚偩偭偨偑丄杒嫗夛媍埲崀偙偺娭學偼懕偐側偐偭偨”偲彂偄偰偄傞丅崙嵺揑側嫤椡偺拞偱悑峴偡傞偙偲偑偱偒偨擔業愴憟偩偭偨偑丄愴彑屻偼孯帠揑埑椡偱拞崙偵懳偟偰條乆側梫媮傪墴偟晅偗偰偄偔偙偲偵側偭偨丅嘊戞1師戝愴崈V傾妚柦偵忔偠偰偺尃塿奼戝丄斀擔柉懓塣摦偲擔杮偺孯敶棙梡

逋悽奙偼偦偺屻丄恏堝妚柦偺惉壥傪櫽扗偟偰拞壺柉崙戝憤摑偲側偭偨偑丄擔杮偼斀擔偺逋悽奙傪峌寕偟丄撿曽弌恎幰偺懡偄妚柦攈傪巟墖偟偰丄搶杒偺枮栔偺暘棧傪婜懸偟偰偄偨丅柉廜偼逋偍傛傃拞崙傊偺嫮峝巔惃傪媮傔埳廤堾岞巊偺婣崙傪弌寎偊偨垻晹庣懢榊奜柋徣惌柋嬊挿傪埫嶦偡傞偲偄偆帠審偑偍偒偨丅攚屻偵偄偨塃梼偺戝暔偼侾俈嵨偺幚峴斊傪帺寛偝偣偰偗傝傪偮偗傞偲偄偆偙偲傪傗偭偰偄傞丅帺寛偼徏杮掄偺徏杮僼儈偑棫夛偄暦偒彂偒傪巆偟偰偄傞丅戞堦師悽奅戝愴偑婲偙傞偲俀侾偐忦偺梫媮傪逋悽奙惌晎偵撍偒偮偗丄椃弴丒戝楢丄撿枮廈揝摴偺慸庁婜娫傪俋俋擭娫丄傎傏敿塱媣揑側傕偺偲偟偨丅儘僔傾妚柦偵傛偭偰僜償傿僄僩偑惗傑傟傞偲丄抜釷悙惌尃偵埑椡傪壛偊偰杒枮廈傊偺棙尃偺奼戝傪恾偭偨丅偙傟偵懳偟偰拞崙恖棷妛惗偺娫偵寖偟偄斀懳塣摦偑婲偙傞偑丄墹婓揤傕偦偺拞偺堦恖偩偭偨丅乮崱夞弌斉偝傟偨亀娭搶戝恔嵭壓偺拞崙恖媠嶦帠審帒椏廤亁偵偼侾愡傪妱偄偰偁傞乯

嘋娭搶戝恔嵭帪偺拞崙恖媠嶦帠審偲撉攧怴暦彫懞弐嶰榊偺恀憡媶柧梫媮

丂撉攧怴暦奜曬晹挿偩偭偨彫懞弐嶰榊偑挬擔怴暦偺壨栰峆媑丄杚巘偺娵嶳揱懢榊偲偲傕偵幚忣挷嵏傪峴偄丄丂侾俋俀俁擭侾侾寧俈擔偺幮愢乽巟撨恖嶴奞帠審乿偱塀暳偝傟偨帠幚傪柧傜偐偵偡傞偲偲傕偵丄巌朄偵傛傞愑擟偺媶柧偲拞崙惌晎偍傛傃崙柉偵幱嵾偡傋偒偩偲彂偄偰敪嬛偲側傝丄撉攧怴暦偼偙偺晹暘傪敀巻偺傑傑敪峴偟偨丅彫懞偼乽巟撨恖旐奞偺幚忣摜嵏曬崘彂乿傪侾俋俀係擭侾寧摉帪偺徏堜奜憡偵弌偟偰偄傞丅惌晎偑摦偐側偄偺偱彫懞偼偙傫側偙偲偱偼擔杮偺怣棅偑棊偪偰偟傑偆偲丄杚栰媨撪戝恇偵摥偒偐偗丄杚栰偼媊掜偱偁傞埳廤堾旻媑乮摉帪偼戞俀師嶳杮尃暫塹撪妕奜柋戝恇乯偵朘偹偨偲偙傠丄婛偵娒敂帠審乮戝悪塰嶦奞乯偱嶳杮撪妕偼懪寕傪庴偗偰偄傞偺偱偙偺帠審傪昞偞偨偵偡傞偲撪妕偑帩偨側偄丄姩曎偟偰傎偟偄偲摎偊偨丅偱偼偳偆偡傞偐偲杚栰傗彫懞偑憡択偟偰偄傞偆偪偵丄屨偺栧帠審乮愛惌慱寕帠審乯偱嶳杮撪妕偼憤帿怑丅拞崙恖媠嶦帠審偼偦偺傑傑偵側偭偰偟傑偭偨丅

嘍怴奜岎偺奐巒偲嵅暘棙掑抝瑧簭r嶰榊

丂丂擔業愴憟屻丄彫懞偑杒嫗偵忔傝崬傒孯帠椡傪攚宨偵枮廈偺尃塿傪逋悽奙偵擣傔偝偣偨傗傝曽偼媽奜岎偲偄傢傟傞丅媍夛偵慡偔僞僢僠偝偣側偄旈枾奜岎偲掗崙庡媊崙壠娫偺奜岎偱怉柉抧傪奼戝偟偰偄偔偲偄偆傕偺偩偭偨丅戞堦師悽奅戝愴偺崰偐傜丄摿偵儘僔傾妚柦屻儗乕僯儞偑柍暪崌丒柍攨彏丒懄帪島榓傪宖偘掗惌儘僔傾偺旈枾忦栺傪岞奐偟偨偙偲傪偒偭偐偗偲偟偰丄傾儊儕僇偺僂傿儖僜儞戝摑椞偑帺桼杅堈偲柉懓帺寛傪宖偘偨侾係偐忦惡柧傪偩偟偨偙偲偑怴奜岎乮奜岎傪柉庡壔偟媍夛偵傛偭偰摑惂偟傛偆偲偡傞傕偺乯傊偺棳傟傪嶌偭偨丅旈枾忦栺傪偳偙傑偱岞奐偡傞偐偼尰嵼側偍戝偒側栤戣偱偁傞偑丄愭偺彫懞偲惔乮逋悽奙乯偲偺旈枾奜岎偺婰榐偼愴屻丄孖尨寬丄塒堜彑旤椉巵偺丄偱偒傞偩偗岞奐偡傞偲偄偆巔惃偵傛偭偰慡柺揑偵柧傜偐偵偝傟偨丅

丂偙偙偱傕偆堦偮栤戣偵側傞偺偼丄媣栰廂偑乽尠嫵偲枾嫵乿偲偄偆尵梩偱愢柧偟偰偄傞丄摑帯偡傞傕偺偲崙柉戝廜偺堄幆偲偺僘儗丅揤峜婡娭愢偲偄偆偺偼彮悢偺巜摫幰偺娫偱偼椆夝偟偰偄偨偙偲偩偭偨偑丄堦斒戝廜偼揤峜拞怱偺惌帯偺偙偲偟偐嫵傢偭偰偄側偄丅擔業愴憟偱尵偊偽丄堦斒戝廜偼擔杮恖偺懡戝側媇惖幰偺寣偱枮廈傪妉摼偟偨偲巚傢偝傟偰偄傞偑丄巜摫晹偼崙嵺揑側嫤椡偱帩偭偰壗偲偐愴憟傪桳棙偵廔傢傜偣傞偙偲偑偱偒偨偙偲傪抦偭偰偄傞丅

丂彫懞弐嶰榊偲嵅暘棙掑抝乮庻懢榊偺彈柟乯偼怴奜岎偵愗傝懼偊傞偨傔偵搘椡偟偨丅彫懞庻懢榊偺挿抝彫懞嬘堦傕奜柋徣偺忣曬晹挿偵側偭偨恖偩偑暥壔恖奜岎姱偲偟偰抦傜傟丄怴奜岎偵搘椡偟偨傂偲偩偭偨丅

丂恏堝妚柦傪巜摫偟偨懛暥朣偒屻丄拞壺柉崙崙柉惌晎偵傛傞拞崙偺摑堦傪慾巭偡傞偨傔丄擔杮偼孯敶挘嶌枇傪棙梡偟丄棙梡偱偒側偔側傞偲斵傪嶦偟偨丅挘嶌枇偺懅巕偺挘妛椙偼擔杮偵斀敪偟偰偐偊偭偰拞崙偺摑堦偑恑傓寢壥偲側傝丄塸暷偼偙偺摑堦惌尃傪彸擣偟丄娭惻帺庡尃傕擣傔傞偺偱丄擔杮偺奜岎偼棫偪抶傟偰偟傑偆丅偦偆偄偆奜岎傪棫偰捈偡偨傔嵅暘棙掑抝偑拞崙岞巊偵擟柦偝傟偨丅斵偼儚僔儞僩儞孯弅夛媍乮1921乣22乯媍悘堳丄捠彜嬊挿丄忦栺嬊挿傪柋傔偨偺偱杮棃側傜偽塸暷偺傛偆側戝崙偺戝巊偲偟偰攈尛偝傟傞傋偒偲偙傠偩偭偨偑丄擄嬊偱偁傞擔拞娭學傪棫偰捈偡偨傔岞巊偺抧埵偵娒傫偠偰丄拞崙奺抧傪帇嶡偟偨丅婣崙偟偨屻1929擭11寧敔崻晉巑壆儂僥儖偱夦巰偟偨丅帺嶦偲偟偰張棟偝傟偨偑暭尨奜憡傕斵偺孼掜傕懠嶦傪媈偭偰偄傞丅

丂彫懞弐嶰榊偼1928擭懢暯梞栤戣挷嵏夛尋媶夛乮怴搉屗堫憿傪拞怱偲偡傞乯偱乽崙嵺揑枮廈偲擔杮乿偲偄偆島榖傪峴偄丄21偐忦偺梫媮偱枮廈偺尃塿傪塱媣揑偲傕偄偊傞99儠擭偵墑挿偝偣偨偙偲偼椙偔側偄丄枮揝偺庣旛戉傪乮儘僔傾亖僜償傿僄僩偑偡偱偵堦暫傕抲偐側偄乯崱傕挀棷偝偣偰偄傞偺偼忦栺堘斀偱偁傞丄側偳偲弎傋偰丄枮栔偺尃塿傪拞崙傗懠偺崙偑擺摼偱偒傞傕偺偵嶌傝曄偊偰偄偔傋偒偲庡挘偟偰偄傞丅

丂傑偨摨偠崰丄挬擔怴暦偺奜岎栤戣偵娭偡傞榑愢埾堳暷揷幚偼枮揝偺暯峴慄乮嬛巭乯栤戣偵偮偄偰丄擔杮偼梋傝偵峀偄斖埻偵夝庍偟偰偄傞偲斸敾偟偰偄傞乮亀戞2挬擔忢幆島嵗侾懢暯梞栤戣亁侾俋俀俋擭乯丅

丂擔杮偑枮廈崙傪庽棫偟偨帪丄傾儊儕僇偺僗僠儉僜儞

崙柋戝恇偼丄晲椡偵傛傞曄峏偼擣傔傜傟側偄乮晄彸擣庡媊乯偲庡挘偟偰丄埲棃僴儖丒僲乕僩偵帄傞傑偱曄傢傜側偄丅擔杮偼婛惉帠幚偩偲巚偭偰偄傞偗偳丄崙嵺揑棙奞偼戝偒偔崻傪挘偭偰偄傞丅偦偺堄枴偱彫懞傗暷揷偺庡挘偑枮廈帠曄偺慜偵峴傢傟偰偄傞偙偲偵拲栚偟側偗傟偽側傜側偄丅幙栤偵摎偊偰

亙擔杮偺妚柦攈墖彆亜妚柦攈偺懡偔偼峀搶徣側偳撿曽弌恎偑懡偔丄搶杒傊偺娭怱偑敄偐偭偨偙偲傪棙梡偟偰丄斵傜傪墖彆偟丄擔杮偺枮廈偱偺摿尃傪擣傔偰傕傜偍偆偲偄偆壓怱偑偁偭偨丅媑栰嶌憿偑逋悽奙偺巕懅偺壠掚嫵巘傪傗偭偨偺偼慡偔怘偆偨傔偱偺偪偵娭學偼愗傟傞偟丄斵偼崙壠庡媊揑側墖彆偵偼斸敾揑偩偭偨偺偱偼側偄偐丅塃梼偺妚柦塣摦巟墖偵偼枮栔傪擔杮偺巟攝壓偵抲偙偆偲偄偆摦偒偲暯峴偟偰偄偨偑丄僔儀儕傾弌暫偱戞堦巘抍挿偲偟偰僔儀儕傾傊峴偭偨愇岝恀恇偼妚柦攈傗挬慛恖偺撈棫塣摦偵寈夲姶偑嫮偄丅杒堦婸偺応崌偼擔杮偺崙尃庡媊揑側妚柦墖彆偵偼斸敾揑偱妚柦攈偑攔擔塣摦偺愭摢偵棫偭偰偄傞偙偲偵懳偟偰丄擔杮偺崙壠夵憿偵傛偭偰拞崙偲偺娭學傪棫偰捈偦偆偲偄偆庡挘偩偭偨丅

亙旈枾奜岎亜侾俋俁俋擭偵墷暷偱彂偐傟偨亀奜岎亁偲偄偆杮偺拞偱丄奜岎偵偼旈枾偑偮偒傕偺丄慡柺揑偵岞奐偡傞偙偲偼偱偒側偄偲偁傞丅柉庡庡媊揑側摑惂偵偡傞偨傔偵偼岞奐奜岎偵偟側偗傟偽側傜側偄偑丄傾儊儕僇偱偼俁侽擭儖乕儖偱岞奐偟偰偄傞丅擔杮偱偼帒椏偱

傕晄揙掙丅亀墦偄奟亁偱傾乕僱僗僩丒僒僩僂偺偙偲傪彂偄偨攱尨怣棙偑岞奐偺儖乕儖嶌傝傪庡挘偟偰丄戝暯庱憡偺帪偵俁侽擭儖乕儖偺婎慴偑偟偐傟偨偑傑偩晄廫暘丅儖乕儖偩偗偱側偔堦偮堦偮偣傔偓偁偭偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偩傠偆丅亙崙嵺嫤挷楬慄亜枮廈愯椞偵懳偟偰傾儊儕僇偼堦娧偟偰晄彸擣庡媊傪偲偭偨丅偟偐偟丄悽奅嫲峇偺恀偭扅拞偱偦傟偧傟偺崙偑擔杮偵姳徛偱偒側偄偲偄偆偙偲傪嵘傒側偑傜丄枮廈帠曄傪婲偙偟偨丅僪僀僣傕崙楢傪扙戅偡傞偲偄偆崙嵺揑忣惃偑崙嵺嫤挷揑側忦栺偼曄偊偰傕椙偄偲偄偆峫偊曽偑擔拞愴憟偺偙傠偵偼嫮偔側偭偰棃傞丅枮廈奐敪偵偼塸暷帒杮偺椡傪庁傝側偗傟偽偄偗側偄偺偱丄塸暷嫤挷偺峫偊偑弌偰偔傞偗傟偳孯偵斀懳偝傟傞偲庢傝傗傔偵側偭偰偟傑偆丅偦偆偄偆偙偲偑懡偄丅

巎椏廤謸寫鍚k嵭壓偺拞崙恖媠嶦帠審@丂

崱堜惔堦娔廋丂丂恗栘傆傒巕曇丂柧愇彂揦姧

1980擭戙丄塀暳偝傟偰偄偨帠審偵弌夛偭偨恗栘偝傫偼1990擭偐傜杮奿揑側挷嵏傪巒傔傞偲偲傕偵丄旐奞楯摥幰偺屘嫿丒煷峕徣壏廈偵顙鄩铮傪棫偪忋偘媇惖幰偺巕懛偺嫵堢巟墖傪巒傔傑偟偨丅91擭摉夛偼恗栘偝傫偺屇傃偐偗偱乽娭搶戝恔嵭偱嶦偝傟偨拞崙恖楯摥幰傪搲傓夛乿偲偟偰弌敪偟傑偟偨丅崱夞偺弌斉偼20擭梋傝偺尋媶偺惉壥偱偡丅丂暿巻偵傛傝偛拲暥壓偝偄丅嵟婑偺恾彂娰傊峸擖傪屇傃偐偗偰偄偨偩偔偺傕傛偄偐偲巚偄傑偡丅

夛堳偺挊嶌徯夘

丂乽奿嵎幮夛偲庒幰偺枹棃乿

慡崙柉庡庡媊嫵堢尋媶夛曇丂摨帪戙幮

丂丂

丂俀侽侽俇擭丄俶俫俲偺斣慻乽儚乕僉儞僌僾傾乿傪偒偭偐偗偵丄奿嵎幮夛丄昻崲憌偺奼戝偑峀斖側恖乆偺擣幆偲偟偰掕拝偟偨丅乽僼儕乕僞乕乿傗乽僯乕僩乿偑棟夝晄擻側庒幰傪昞偡尵梩偲偟偰弌夞傞傛偆偵側偭偨偺偼偦傟傛傝傕丄偢偄傇傫慜偩偭偨丅

丂妋偐偵乽摥偄偰惗偒傞乿偙偲偺堄枴偲尃棙傪偒偪傫偲揱偊傜傟側偄傑傑丄庒幰偨偪偺懡偔偼楯摥偺応傊柍杊旛偵曻傝弌偝傟偰偄偨丅偟偐偟丄乽僼儕乕僞乕乿傗乽僯乕僩乿偼庒幰偨偪偺堄梸傗怱偺偁傝傛偆偺栤戣偱偼側偄丅怴帺桼庡媊丄峔憿夵妚丄婯惂娚榓傪嬔偺屼婙偵偟偨惌嶔偵傛偭偰惗傒弌偝傟偨傕偺偱偁傞丅偙偺杮偼偦偆偟偨嫟捠擣幆偺壓偱丄俀侽侽係擭埲崀丄慡崙柉庡庡媊嫵堢尋媶夛乮慡柉尋乯偺婡娭巻偵宖嵹偝傟偨榑暥丄幚慔婰榐偦偟偰尋媶廤夛偵偍偗傞島墘偱峔惉偟丄庒幰偨偪偲偲傕偵擸傒丄懪奐偺摴傪扵傝丄摤偆斵傜偵僄乕儖傪憲傞傕偺偲側偭偰偄傞丅

乽廔復亀偑傫偽傝亁恄榖傪墇偊偰乿偵偍偄偰丄俿偝傫乮傢偑岎棳偡傞夛偺悽榖恖乯偼“崱昁梫側偙偲偼庒幰偨偪偵乽偑傫偽傟丄偑傫偽傟乿偲幎欱偡傞偙偲偱偼側偄丅丒丒丒丒丒丒斵傜偼偄偮傑偱傕嶴傔側乽晧偗慻乿側偳偲偟偰幮夛偺廃曈偵晜梀丒奼嶶偡傞偺偱偼側偔丄偍偦傜偔丄庒幰偨偪撈帺偺怴偟偄曽朄偱楢懷丒抍寢偟丄乽惓偟偄僼儕乕僞乕偺摥偒曽丒惗偒曽乿傪敪尒丒奐敪偟丄昁偢幮夛偺乽庡棳乿偲偟偰偺妋偨傞抧埵偲怴偨側暥壔傪憂弌偡傞偱偁傠偆丅”偲寢傫偱偄傞丅戞係復偵搊応偡傞怴偟偄慻崌乽庱搒寳惵擭儐僯僆儞乿偼傑偝偵偦傫側梊姶傪姶偠偝偣傞傕偺偩丅

慡崙恾彂娰嫤媍夛悇慐恾彂丅丂乮俰丂婰乯

- 搟摀偺傛偆側斀摦峌惃偺拞丄偟偐偟彫偝側椡偑婑傝廤傑偭偰暯榓偺偨傔偺摤偄傪宲懕偟偰偄偔偙偲偺椡嫮偝傪條乆偺応柺偱幚姶偟偰偄傑偡丅暯榓嫵堢岎棳夛媍偵嶲壛偱偒傑偣傫偑愇愳偺抧偱奆條偲楢懷偟偮偮偑傫偽傝傑偡丅乮愇愳Y偝傫乯

- 柉娫岎棳丄暯榓偺尮棳乮壂撽C偝傫乯

- 愴憟偑廔傢偭偰俇俁擭丄崱丄傕偆堦搙恖嶦偟偺暅尃傪偲巚偆恖払偺偝偐傫側摦偒偵斶偟偄婥帩偪偱堦攖丄僐僂僉僐僂儗僀僔儍偱壗傕摦偗傑偣傫偑丄偣傔偰夛旓偩偗偱傕偲憲嬥偟傑偡丅乮搶嫗丄K偝傫乯

- 崱堜愭惗丄妢尨愭惗偺島墘丄偨偄傊傫枺椡偑偁傝傑偡偑嶲壛偱偒側偄偺偑巆擮偱偡丅偛惙夛傪婩傝傑偡丅傑偡傑偡廩幚偟偨偛妶摦傪偍婅偄偟傑偡丅乮恄撧愳K偝傫乯

- 巹偨偪傕偝偝傗偐側偑傜枅寧捯棫偪偟偰暯榓傪慽偊偰偄傑偡丅乮孎杮M偝傫乯

- 傑偨妶摦偺條巕側偳偍抦傜偣壓偝偄丅嵶偔偰傕挿偔懕偔偲偄偄偲巚偄傑偡丅乮嶉嬍S偝傫乯

- 梄曋嬊偱擔愒偵拞崙抧恔僇儞僷傪偟偰偒傑偟偨偑丄嶳偺乮壏廈乯偺巕偳傕偨偪傪巚偄弌偟丄嵞搙僇儞僷偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅乮暉壀S偝傫乯

- 峫屆妛傪妛傇偨傔偵拞崙偵棷妛偟偨彈巕妛惗偑丄擔杮偺崅峑惗偺楌巎擣幆偺備偑傒偵婥偯偄偰丄楌巎嫵堢偺摴傪媮傔偰婣崙偟丄嫵堳帒奿傪庢傞偨傔偵曌嫮偟偰偄傑偡丅怤棯偺恀幚傪妛傃丄椙偄嫵巘偵側偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅乽岎棳偡傞夛乿偼婱廳側懚嵼偱偡丅乮搶嫗M偝傫乯

- 偙偆偄偆恖乆偑偄傞偙偲傪拞崙偺懡偔偺恖乆偵抦偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅偐偮偰偟偨偙偲乮擔拞愴憟乯傪杮摉偵偡傑側偐偭偨偲巚偭偰偄傞擔杮恖傕懡偔偄傞帠傕丅乮愮梩E偝傫乯

- 拞崙戝巊娰偐傜丄巐愳徣戝抧恔媊墖嬥偵懳偟丄棫攈側姶幱忬傪偄偨偩偒傑偟偨丅

- 妢尨愭惗偼屻擔亀昐恖巃傝嫞憟偲撿嫗帠審亁乮戝寧彂揦乯傪弌斉偝傟丄朙晉側帒椏偱斲掕攈傪榑攋偟偰偄傑偡丅

- 俵偝傫偺摤偄偼亀偨偨偐偆両幮夛壢嫵巘亁乮幮夛斸昡幮乯偵徻偟偄丅張暘庢傝徚偟傪媮傔傞嵸敾拞丅

- 俫偝傫偐傜亀壴丒栰嵷丂帊夋廤亁乮晲憼栰彂朳乯傪偄偨偩偒傑偟偨丅惗偒暔偵懳偡傞抔偐偄傑側偞偟偵怱桙偝傟傑偡丅